抗戰勝利八十周年 — 以「知、情、意、行」推動學校和平教育

二十世紀的兩次世界大戰,深刻提醒世人和平的珍貴。然而,進入21世紀,人類依然面對國際恐怖主義及地區衝突等多重危機。教育作為推動和平的核心途徑,能夠向下一代傳遞孕育和平的理念,並探索實踐和平的可能性(Harris & Morrison, 2003)。另一方面,隨着國家安全教育及愛國主義教育的推行,本校在課程規劃中積極採用多元化方式,包括全方位學習、跨課程閱讀及課堂教學,讓學生能夠進一步認識文化傳統、國家歷史及國家發展。

因此,適逢今年為抗戰勝利八十周年,為了推動本校和平教育,本校歷史科以「知、情、意、行」為架構,與公民及國民教育組(公國組)合辦「和平教育」系列項目,期望讓學生認識歷史知識,了解戰爭始末,進而培養學生情感投入,最終將所學轉化為實際行動,旨在培育學生「國民身份認同」、「尊重他人」、「承擔精神」和「同理心」等價值觀及態度,別具紀念意義。

(一)由「知」入「情」:銘記歷史 反思戰爭

在知識傳授方面,本校以全校參與模式推行升旗禮及「國旗下的講話」,並連結多個與抗戰及和平相關的重要歷史節點,包括「中國人民抗日戰爭勝利紀念日」(9月3日)、「九‧一八」事變紀念日(9月18日)、烈士紀念日(9月30日)、「和平紀念日」(11月11日)以及「南京大屠殺死難者國家公祭日」(12月13日) 等特別早會,組成「國旗下的講話:和平教育系列」, 全面地向學生傳授正確的歷史知識,營造濃厚且積極的整體學習氛圍。

「國旗下的講話:和平教育系列」:

尤以本學年「抗戰勝利八十週年」主題為例,歷史科教師舉行「中國人民抗日戰爭勝利紀念日」(9月3日)及「和平紀念日」(11月11日)國旗下的講話,通過播放抗日戰士林珍的影片,帶出抗日期間的艱苦事跡,讓學生明白國家安全的重要性,期望他們能珍視和平。在莊嚴的意識之下,公民及國民教育學生大使除了向同學介紹歷史事件,更能透過分享真實個人感受,引導其他同學反思個人與國家、民族之間的關係,進而將小我融入大我,激發愛國之情。

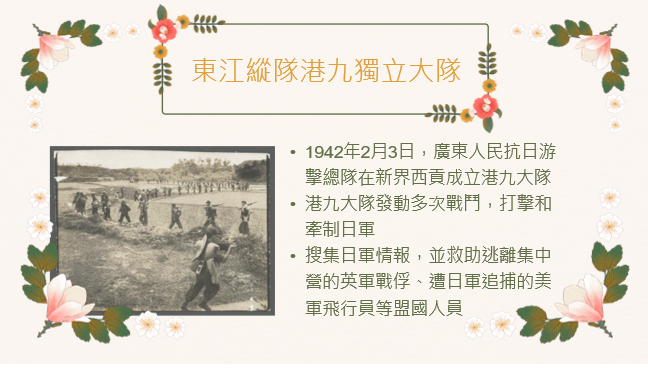

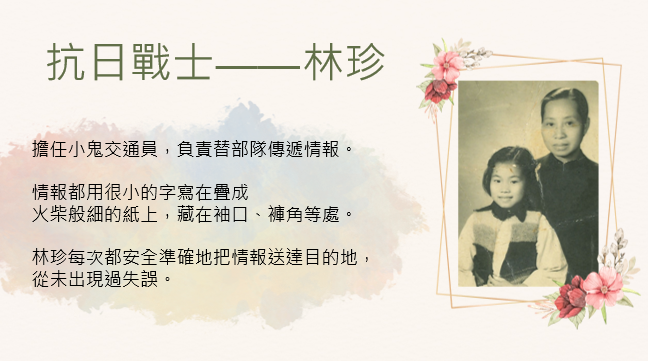

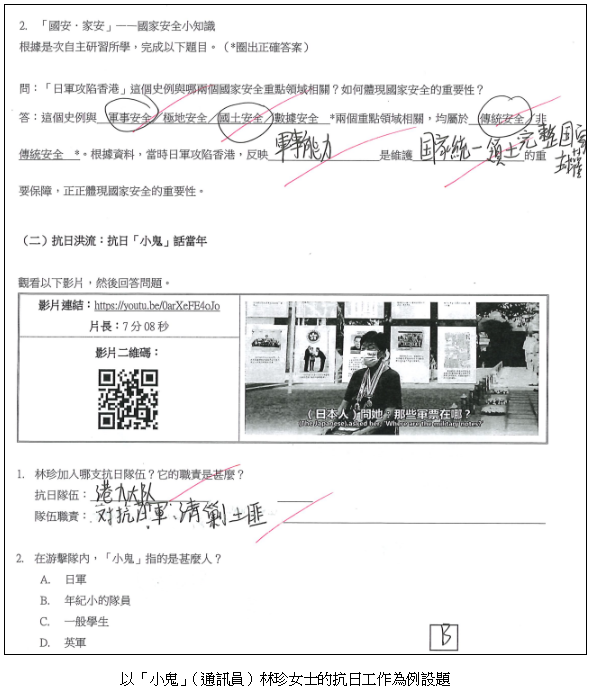

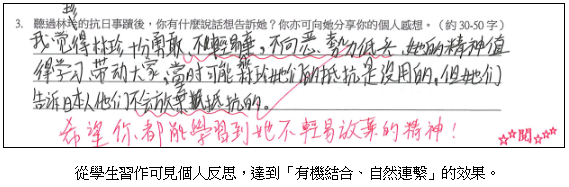

在課堂層面,歷史科教師建基於「有機結合、自然連繫」的理念,以「小鬼」(通訊員)林珍女士的抗日工作為例設題,結合「學—教—評」模式,讓學生從中學習「東江縱隊港九獨立大隊」老游擊戰士的抗日貢獻。選用此例原因,在於其年齡與初中生相仿,更容易讓學生代入其感受,產生共鳴,從而更深刻地理解戰爭的殘酷和和平的珍貴,進一步帶出血濃於水的情感連繫。

(二)「情」「意」並「行」:珍惜和平 展望未來

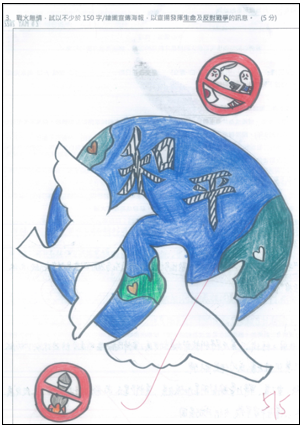

在課業設計方面,歷史科更為學生構思多元創作任務,賦予學生更大表達空間,將所感受到的意義融入作品。例如,在學習兩次世界大戰課題期間,中三學生其中一份持續評估是設計推廣和平的海報,以表達對和平的期盼與理解;高中學生則創作和平書籤,這些創作激發同學創造力同時,也鼓勵他們深入思考和平的本質。這些設計活動不僅是藝術創作的過程,更是情感交流的橋梁,促進學生對和平理念的深刻認識與反思。

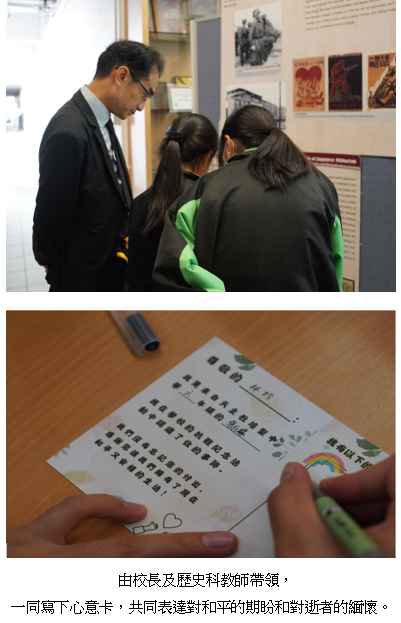

除了知識傳授之外,本校亦透過舉辦不同午間活動,結合課堂內外策略,推動全校參與。以「抗戰勝利八十週年」為例,本校舉辦「向抗日戰士致敬」攤位,引入香港抗戰及海防博物館的專題展覽、以及中國文化研究院的「與抗日戰士AI對話」工具,以人工智能為學生創造「與林珍女士對話」體驗,在課堂及知識層面之外增進情感連結。在攤位之中,教師及學生大使更組織學生,共同撰寫心意卡,以行動向抗日老戰士致敬。此舉不但表達對和平的期盼和對逝者的緬懷,更進一步引導學生思考如何在日常生活中踐行和平理念,例如尊重不同文化、關愛弱勢群體和積極參與社會公益活動等。

(三)連繫學科資優教育 深化反思成果

除了校內參與之外,本校獲教育局課程發展處個人、社會及人文教育組(歷史科)邀請,推薦學生參加香港抗戰及海防博物館舉辦的「學博多材 ─ 新手策展人培訓班」。我校歷史科學生到博物館參與課程及專業培訓,不但能夠學習專業導賞技巧,更可嘗試親手策劃教育展覽。此舉不但是加深學生對當年香港參與抗日戰爭及對國家安全觀的認識,更鼓勵學生以自身方式推廣和平理念,實踐和平教育成效。學生深入成果更會回饋學科,成為校本學與教資源,進一步自然聯繫至歷史科課程框架。

結語:種下和平種子

聯合國教科文組織(UNESCO)提出的終身學習五大支柱,尤其是「學習共處」(learning to live together)強調跨文化理解、包容多元及協作解決衝突,正好契合本校和平教育的推展目標。總括而言,本校歷史科透過推動學生學習戰爭歷史背景,以及從人物故事了解戰爭禍害,目的並非記著仇恨,而是希望學生能夠從「學習者」進一步成為「行動者」。本校希望透過多元化的和平教育活動,讓學生不僅能掌握歷史知識,更能培養愛國情懷,並將和平的種子播撒在心中。

我們深信,唯有不忘歷史,才能開創更美好的未來。

*照片由供稿者提供。